Was ist ein Salzwasserspeicher?

Solarstrom ist kostenlos und nahezu unbegrenzt verfügbar – theoretisch jedenfalls. Da die Solaranlage nur dann den meisten Strom erzeugen kann, wenn die Sonne scheint, ergibt sich daraus ein klares Problem. Denn manchmal erzeugt die Anlage wesentlich mehr Strom, als der Haushalt aktuell verbraucht, während sie zu anderen Zeiten überhaupt keine Energie liefert. Mit einem Stromspeicher lassen sich die Schwankungen bei der Stromerzeugung jedoch gut ausgleichen, wodurch sich der Anteil des Eigenverbrauchs erheblich steigert.

Üblicherweise kamen bei der Photovoltaik bislang vor allem traditionelle Bleiakkus oder Lithium-Batterien zum Einsatz. Mit der Salzwasserbatterie steht jetzt eine neue Technologie zur Verfügung, die einige der Nachteile der herkömmlichen Batteriespeicher eliminieren soll. So ist die Herstellung von Salzwasserspeichern nicht nur deutlich umweltfreundlicher, sondern erfordert auch keine seltenen Ressourcen. Im Betrieb zeichnen sich Salzwasserbatterien zudem durch ihre Ungefährlichkeit aus. Da Salzwasser anstelle von Lithium oder Blei im Spiel ist, können sie nicht explodieren oder in Brand geraten.

Auch interessant

Wie funktioniert eine Salzwasserbatterie?

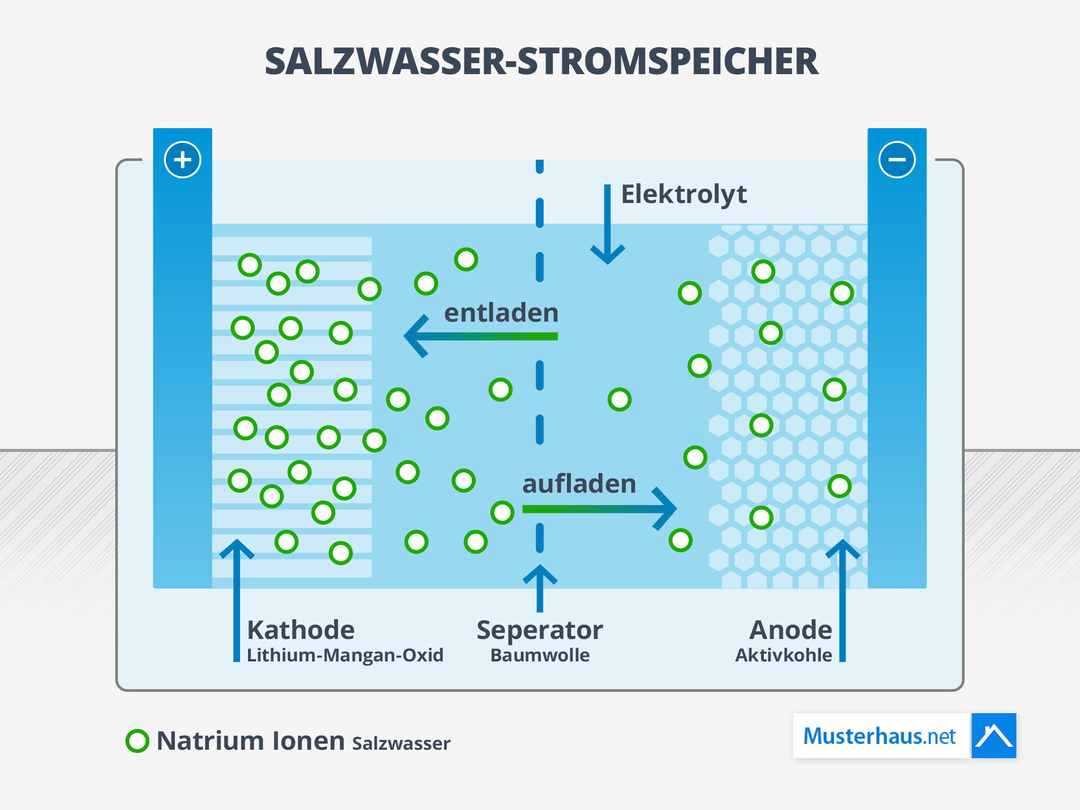

Wie alle Batteriespeicher funktioniert auch die Salzwasserbatterie nach dem gleichen physikalischen Grundprinzip. In allen wiederaufladbaren Batterien fließen Elektronen zwischen Plus- und Minuspol (Kathode und Anode) durch einen Elektrolyten, sobald ein Verbraucher angeschlossen ist. Die Batterie wird entladen und der gespeicherte Strom versorgt den Verbraucher.

Nachdem die Batterie entladen ist, kehrt sich der Vorgang um. Dazu wird die Batterie mit Spannung versorgt, die Elektronen fließen in umgekehrter Richtung und laden den Speicher wieder auf.

Der wesentliche Unterschied zwischen einer Salzwasserbatterie und anderen Batterietypen liegt in der Verwendung von Natrium als Elektrolyt. Im Gegensatz zu den Elektrolyten von Lithium- oder Blei-Batterien ist dies selbst bei einer Leckage unbedenklich. Es braucht also kein säurefestes Gehäuse.

Aufbau und Funktionsweise einer Salzwasserbatterie

Da Schwermetalle wie Blei sowie schwierig zu gewinnende Rohstoffe wie Lithium oder Kobalt durch die Verwendung von Natrium als Ionen-Quelle nicht notwendig sind, gelten Salzwasserspeicher als sehr umweltfreundlich.

Die Idee selbst ist nicht neu. Schon vor mehr als 200 Jahren hat der Italiener Alessandro Volta eine Salzwasser-Batterie konstruiert. Dass sie sich bislang nicht durchsetzen konnte, liegt vor allem an der geringeren Energiedichte. Das bedeutet, dass eine Salzwasserbatterie erheblich größer und schwerer sein muss, um dieselbe Leistung liefern zu können wie eine Blei- oder Lithium-Batterie.

Außerdem benötigen Salzbatterien für den Be- und Entladevorgang mehr Zeit. Daher eignen sich diese Speicher beispielsweise nicht für die Verwendung in Elektrofahrzeugen. Bei stationären Anwendungen spielen Größe und Gewicht allerdings nur eine untergeordnete Rolle, weswegen Salzwasserspeicher für Photovoltaikanlagen durchaus eine Alternative sein können.

Warum sollte man Solarenergie speichern?

Die Speicherung von Solarenergie ist aus mehreren Gründen sinnvoll:

Kontinuierliche Stromversorgung:

Sie können Ihren Solarstrom auch nachts und bei schlechtem Wetter nutzen, was Ihre Energieversorgung stabil und zuverlässig macht.Kosteneffizienz:

Durch die Speicherung und den Eigenverbrauch von Solarenergie senken Sie Ihre Stromkosten langfristig, da Sie weniger Strom vom Netz beziehen müssen.Unabhängigkeit:

Sie werden unabhängiger von externen Energieversorgern und deren Preisschwankungen. Das bedeutet mehr Kontrolle über Ihre Energieversorgung und -kosten.Umweltschutz:

Mit der Speicherung von Solarenergie tragen Sie aktiv zum Umweltschutz bei. Sie reduzieren Ihren CO2-Fußabdruck und unterstützen die Nutzung erneuerbarer Energien, was zur Bekämpfung des Klimawandels beiträgt.Versorgungssicherheit:

Ein eigener Energiespeicher bietet eine zuverlässige Stromquelle bei Netzproblemen oder Stromausfällen. Dies ist besonders in Regionen mit instabiler Stromversorgung ein großer Vorteil.Optimierte Energienutzung:

Durch die Speicherung von überschüssiger Energie können Sie diese bei hohem Bedarf nutzen, was die Effizienz Ihrer Solaranlage maximiert und den Eigenverbrauch erhöht.Ein Akku (Akkumulator) ist ein wiederaufladbarer Energiespeicher, der elektrische Energie speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Typische Anwendungen sind Smartphones, Laptops und Elektrofahrzeuge.

Eine Batterie ist ein Einweg-Energiespeicher, der chemische Energie in elektrische Energie umwandelt. Nach Entleerung muss sie entsorgt oder recycelt werden. Einsatzgebiete sind Fernbedienungen, Taschenlampen und Rauchmelder. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird bei Stromspeichern häufig der Begriff Batterie verwendet, auch wenn technisch gesehen Akku(-mulator) korrekt ist.

Speicher ist ein allgemeiner Begriff für Systeme, die Energie speichern, egal ob als Akku, Batterie oder in anderen Formen (z.B. Pumpspeicherkraftwerke, Wärmespeicher). Er bezieht sich auf die Fähigkeit, Energie zu speichern und wieder freizusetzen.

Was ist der Unterschied zwischen Salzwasserspeichern und Lithium-Ionen-Akkus?

Salzwasserspeicher gelten als sehr wartungsarm, da unter normalen Betriebsbedingungen eigentlich nichts kaputtgehen kann. Während eine Tiefentladung bei Bleiakkus oder Lithium-Ionen-Akkus den Batterietod bedeuten kann, lassen sich Salzwasserbatterien problemlos komplett entladen, ohne dass die Kapazität darunter leiden würde.

Die Entladetiefe beträgt also bis zu 100 Prozent der maximalen Kapazität, während eine Lithium-Ionen-Batterie nur auf circa 80 Prozent kommt. Bei der Blei-Batterie beträgt die Endladetiefe je nach Betriebsbedingungen lediglich zwischen 35 und 80 Prozent.

Auch bei den Ladezyklen bildet Blei das Schlusslicht, denn nach rund 4.000 Aufladungen ist das Ende der Lebensdauer erreicht. Lithium-Akkus für Solaranlagen erreichen hingegen zwischen 5.000 und 7.000 Ladezyklen. Die Salzwasserbatterie liegt mit rund 5.000 Ladezyklen im Mittelfeld, profitiert allerdings zusätzlich durch die größere Endladetiefe.

Was kostet ein Salzwasser-Stromspeicher?

Batteriespeicher werden häufig nach ihren Kosten pro Kilowattstunde (kWh) Speicherkapazität beurteilt:

Bei diesen Zahlen ist zu berücksichtigen, dass es derzeit nur wenige Hersteller von Salzwasserspeichern für die private Nutzung gibt. Wenn künftig der Wettbewerb zunimmt, ist auch mit einer Reduzierung der Kosten zu rechnen.

Hinzu kommen die Installationskosten für den Stromspeicher. Während die Anschlusskosten für die Elektroinstallationen bei allen Batterietypen vergleichbar sind, schlägt bei der Salzwasserbatterie der höhere Platzbedarf zu Buche. Außerdem ist das Gewicht erheblich größer, weswegen die Unterbringung auch statisch passen muss. Mittlerweile gibt es aber auch Salzwasserbatterien, die alternativ im Außenbereich platziert werden können. Pro Speichereinheit müssen Sie mit einem Gewicht von 140 kg rechnen. Eine solche Einheit kann circa 2,5 kWh Strom speichern.

Da Sie mit einer Einheit nicht auskommen werden, multiplizieren sich Kosten, Platzbedarf und Gewicht entsprechend, zumal sich die sogenannten Batterie-Stacks auch nicht aufeinander stapeln lassen.

Beispielrechnung für einen Salzwasser-Stromspeicher in einem Einfamilienhaus

Nehmen wir ein 4-Personen-Einfamilienhaus mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 5.000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr an. Es verfügt über eine PV-Anlage mit einer Leistung von 5 Kilowattpeak (kWp). Ein Stromspeicher für eine PV-Anlage braucht 1 bis 1,5 kWh pro kWp. Der Salzwasser-Stromspeicher aus unserem Beispiel hat somit eine Speicherkapazität von 5 bis 7,5 Kilowattstunden. Daraus ergeben sich folgende Kosten:

| Kostenstelle | Kosten |

|---|---|

| Salzwasser-Stromspeicher 5–7,5 kWh | 3.000–6.000 Euro |

| Installation und Anschluss | 1.000–2.000 Euro |

| Gesamtkosten | 4.000–8.000 Euro |

Im Gegensatz zu Lithium- oder Blei-Batterien müssen Sie aber keine besonderen Brandschutz- oder Sicherheitsvorkehrungen treffen, da eine Salzwasserbatterie nicht brennen oder gar explodieren kann. Zudem wirkt sich die Außentemperatur nicht auf die Batteriekapazität aus – Sie benötigen also weder eine Klimatisierung noch Lüftung.

Vorteile und Nachteile von Salzwasserspeichern im Überblick

Was spricht nun für und was gegen einen Salzwasserspeicher? Das fassen wir Ihnen im Folgenden kurz zusammen:

Vorteile Salzwasserbatterie

- einfache Entsorgung

- Nachhaltigkeit

- kein klima- und umweltschädlicher Abbau von seltenen und/oder giftigen Materialien

- keine Probleme bei Leckagen des Elektrolyten

- nicht brennbar

- keine Explosionsgefahr

- wartungsfrei

- kein Kapazitätsverlust bei vollständiger Entladung

- einfach zu recyclen

Nachteile Salzwasserbatterie

- geringere Energiedichte

- längere Ladezeiten

- höhere Anschaffungskosten

- viel größerer Platzbedarf

- höheres Gewicht

Sie haben noch nicht Ihr Traumhaus gefunden?

Hier sind unsere neun beliebtesten Eigenheime – einfach Infomaterial gratis anfordern!

Verwandte Artikel

Weitere interessante Artikel aus dem Hausbau-Ratgeber die zum Thema passen

Die Bauzeit eines Hauses hat Einfluss auf viele weitere Schritte im Leben der künftigen Bewohner. Eine häufig gestellte Frage lautet ...

Wer ein Haus baut, weiß nur allzu gut, wie wichtig die Planung ist. Dazu gehört es auch, sich rechtzeitig um die Strom- und ...

Welche Decke soll das neue Zuhause haben? Dazu hat man als Laie normalerweise keine exakten Vorstellungen. Trotzdem ist ein ...

Innen schließt sie die Fensterbrüstung. Eine Außenfensterbank leitet noch dazu das Regenwasser vom Fenster weg. Je nach verwendeten ...